XRP Dips 5% to $2.40; ETFs Rally?

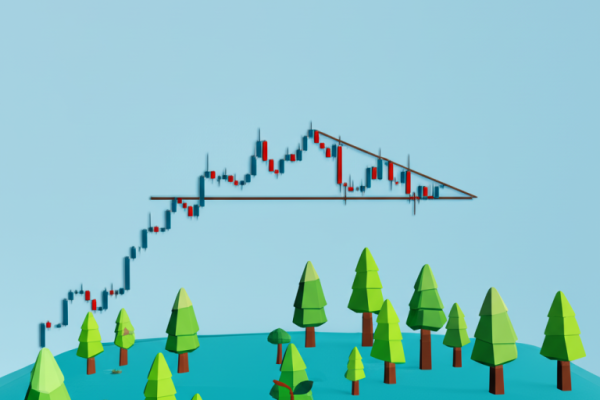

入局者对XRP的关注再度升温,核心问题并非单纯的价格涨跌,而是现货XRP ETF能否成为推动市场进入新阶段的关键引擎。本报告从价格表现、技术面、市场情绪、ETF潜力及未来展望等维度,给出系统化的分析与判断,帮助投资者把握可能的行情窗口与潜在风险。 一、当前价格表现与技术面洞察 进入11月,XRP经历明显回撤,短期跌幅约5%,最低触及2.40美元,较近30日高点下跌近20%。从技术层面看,当前价格略高于20日移动均线(约2.47美元),但MACD显示仍存在空头压力,市场短线偏弱。布林带中轨与下轨分别位于2.47美元和2.27美元,提示价格仍有一定波动空间,但下行风险在20日线附近得到一定的技术支撑。 关键的支撑位在2.31美元区间,若跌破,理论上可能进一步测试2.18美元的低点区间,短期形势偏向调整。相对地,若能守住2.31美元支撑,则有机会重回2.64美元的阻力位,突破后或迎来短线反弹机会。总体而言,当前的价格结构呈现“下探-试探-反弹”的反复态势,短期仍需关注2.31美元的守稳情况以及2.64美元的突破反馈。 技术面并非单一信号,它与市场情绪、基本面等因素共同作用。若后续能伴随成交量放大和日线级别的背离信号,反弹的概率将提升;反之,若市场对ETF信息的兑现预期未被市场充分消化,回撤压力还可能持续。 二、市场情绪与基本面驱动因素 尽管短期价格承压,但市场对XRP的基本面整体现状相对积极。Ripple最近的战略举措、企业级资金管理应用,以及拟推出的Canary Capital XRP现货ETF等因素,为XRP提供了重要的机构支撑与资金注入。此类基本面因素往往通过提升市场认知度、放大资金流入来改变价格结构,尤其在监管环境逐步明朗的阶段,现货ETF更具传播效应。 此外,XRP的供应端动态也值得关注。Ripple在托管账户管理方面的进展、以及潜在的代币销毁机制,可能在中长期内降低市场流通供应,从而提升稀缺性与价格支撑。这些机制在理论层面 có thể 增强投资者对XRP的长期信心,但落地效果还需 observe 实际执行与市场接受程度。 市场情绪的核心在于对风险的再定价与对新资金来源的预期。当机构资金关注度提升、交易所上线现货ETF被市场解读为“合规与流动性双重背书”时,XRP的价格和波动性往往会发生显著变化。短期看,ETF上市日期和市场对其落地的反应将成为情绪的放大器;长期看,ETF的实际交易深度与资金规模决定了是否形成稳定的资金支撑。 三、现货XRP ETF的潜力与影响 现货ETF被视为XRP市场的重要利好,因为它具备以下几个关键作用: – 增加资金入口:ETF为机构与零售投资者提供了熟悉且合规的交易渠道,降低了进入门槛,理论上可以带来持续的资金流入,提升市场深度与流动性。 – 提升市场透明度:ETF通常伴随更规范的披露、结算和监管框架,市场对XRP的定价发现有望变得更为稳健,价格波动更易被市场理性消费。 – 扩大覆盖人群:通过ETF,传统投资组合更容易纳入数字资产敞口,吸引对加密资产有兴趣但缺乏直接交易经验的投资者参与,从而扩大需求基础。 – 稳定情绪与市场预期:在监管环境逐步清晰的背景下,ETF的落地往往被市场解读为“合规性与可持续性”的信号,有助于消除部分不确定性,提升投资者信心。 就当前信息看,Canary Capital XRP现货ETF计划于11月13日上市,市场普遍预期其上市将显著提升XRP的关注度与资金流入。这一事件具有放大效应:短期内可能带来价格的快速修复与波动性增加;中长期则取决于ETF实际交易量、溢价/折价水平以及市场对现货价格与指数化机制的接受度。 需要警惕的是,ETF并非万金油,其效应高度依赖市场结构、监管合规性及资产基础的真实需求。一旦市场对ETF的流动性与跟踪误差产生担忧,情绪也可能快速回落,因此投资者应关注上市后的交易量、基金净值与市场参与者的行为模式。 四、长期价格展望与潜在风险 多家分析机构对XRP的长期展望持乐观态度。基于现有应用场景的扩展、机构需求的增长以及代币经济治理的潜在改进,部分预测给出2025年底以上的目标区间,例如3.7至6.1美元,甚至有极端乐观的情形下设想更高的价格潜力。此类预测通常附带“若实现广泛的应用、资产代币化等情景”,其成立条件高度依赖实际落地程度、市场接受度以及全球宏观环境。 然而,长期展望也伴随若干风险因素: – 供应端压力:鲸鱼抛售、托管账户解锁等因素可能在短期内增加市场的可用供应,压低价格或放大波动。 – 市场波动性:加密资产的天生波动性在ETF上市阶段可能被放大,短期内价格可能受情绪驱动而产生较大摇摆。 – 监管环境变化:全球监管政策的走向直接影响现货市场的可持续性、交易所合规性与产品设计,若出现更严格的监管,资金流入及市场活跃度可能受到抑制。 – 竞争与替代产品:其他数字资产或指数型产品的竞争也可能分流资金与注意力,影响XRP在ETF相关周期中的表现。 综合来看,ETF为XRP带来新的增长动能,但要实现“拯救牛市”的效果,需与价格技术面、资金面以及宏观环境的多重因素协同。只有在买方力量持续增强、市场情绪稳定、监管框架清晰且实际交易量充分放大的情况下,才更可能推动一轮持续且健康的上涨。 五、综合判断与对策建议 – 短期策略建议:关注2.31美元支撑位的守稳情况,以及2.64美元阻力位的突破信号。若ETF上市后市场反应积极且成交量放大,短线反弹概率增大;若价格继续跌破2.31美元,需警惕更深度的回撤,做好风险控制。 – 中期策略建议:关注ETF的实际交易深度、跟踪误差、溢价/折价变化,以及市场对ETF的持续资金注入情况。若资金持续流入且市场对现货价格的定价信心增强,XRP或进入阶段性修复与盘整并行的区间行情。 – 长期策略建议:将ETF带来的流动性改善、机构参与度提升视为结构性利好。随着应用场景的扩大与代币经济的完善,若基本面能持续兑现,长期上涨空间将更加明显。但要警惕宏观波动、监管变动带来的系统性风险,构建以风险控制为核心的投资组合。 结论:现货XRP ETF为XRP市场注入了新的增长引擎,为资金面提供了强有力的支撑与信心增信,理论上有助于提升市场深度与价格发现效率。不过,价格是否会“拯救”牛市,取决于ETF上市后的真实交易量、机构持仓结构、市场情绪的稳定性以及宏观监管环境的演进。投资者应以对冲风险为前提,密切关注关键价格点与资金流向,理性评估ETF带来的短期波动与长期机会。 資料來源: [1]…