引言

区块链与加密货币已经从边缘实验走向主流金融市场的核心话题,其对交易所交易产品(ETPs,包括ETF、ETN等)的影响正在深刻改写资产配置、流动性结构与监管格局。对投资者、资产管理机构、交易所和监管者来说,理解这种技术与产品融合带来的机遇与挑战,等同于把握未来五到十年金融创新的主动权。本文从技术、市场结构、监管与操作风险等角度,系统分析区块链和加密资产对ETPs的多维影响,并提出可操作的策略建议与未来情景展望。

区块链与加密资产如何重塑ETP基础设施

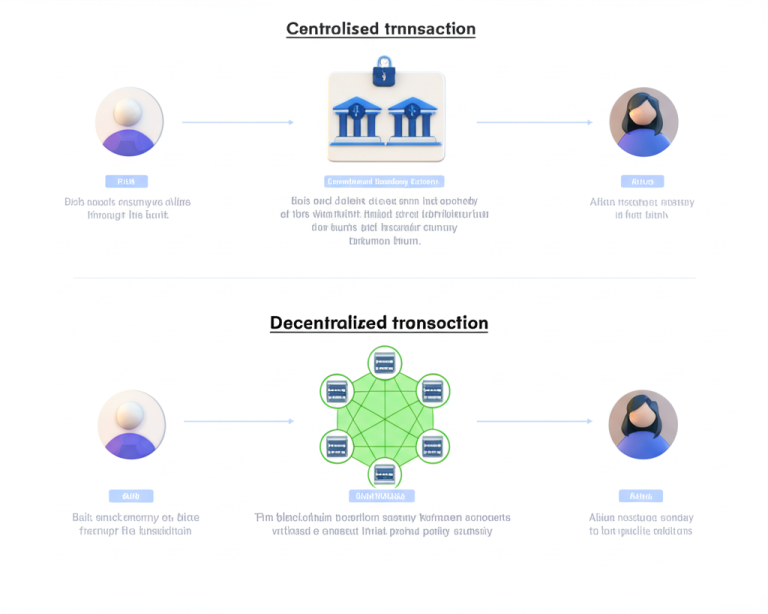

区块链提供了去中心化、可追溯与可编程的账本能力,这些特性对传统ETP的发行、交易和结算环节提出了重构可能。传统ETF依赖信托、托管银行和中心化清算所,而基于区块链的资产管理与清算可以实现更短的结算周期、更高的透明度以及更灵活的产品设计。

– 托管与结算:多方计算(MPC)、分片冷存储和受监管的托管人服务,使得加密资产的机构级托管风险逐步可管理,降低了持币型ETF的合规门槛。

– 透明度与可审计性:链上可追溯的持仓记录和资金流向,有助于缓解投资者对基金“持币少于申购规模”或“监守自利”的担忧。

– 可编程分红与治理:通过智能合约实现自动化分配、再平衡和合规条款执行,为产品创新(如按链上事件触发的分配)提供技术基础。

这些变化意味着ETF的中间层(结算、托管、对账)可能被精简,运营成本与对手风险相应下降,但同时引入新的技术与合规复杂性。

加密货币ETF演进:现货、期货与混合型结构的市场效应

加密货币ETF主要分为现货型与期货型两类,不同结构对市场价格发现、流动性与投资者行为的影响显著不同。

– 现货ETF:直接持有标的加密资产,能够更直接地反映现货市场的供需,削弱场内外价差,改善价格发现。大型机构ETF上市后,往往带来数十亿美元的资金流入,提升现货市场深度。

– 期货ETF:通过持有期货合约间接跟踪价格,易受期货市场的基差(contango/backwardation)影响,长期表现可能偏离现货。期货ETF在风险管理上依赖于衍生品清算框架与保证金制度,适合风险承受能力较强的机构或套保需求。

– 混合型与杠杆型:通过组合现货与衍生品,或利用杠杆放大收益/风险,这类产品对市场波动的放大效应需警惕,且对流动性管理要求更高。

ETF的creation/redemption机制在加密资产领域同样关键:授权参与者(AP)在套利过程中连接了场外现货与场内份额,成为维持ETF净值与市价一致的核心力量。若托管或出入金通道受限,套利功能受阻,会导致溢价/折价扩展、流动性碎片化。

对市场流动性与价格发现的双向影响

加密ETP的放大效应体现在两方面:

– 流动性提升:机构级ETF引入稳健的长期资本,提升交易深度,降低买卖价差,特别是在大型市值币种(如比特币、以太坊)上更为显著。ETF上市通常伴随场外托管与做市商的加入,进一步稳定市场。

– 波动性传导:ETF使得传统证券投资者更容易接触加密资产,从而增加跨市场传染路径。在极端市场条件下,ETF的被动赎回或流动性紧缩可能加剧现货市场抛售,形成正反馈循环。

总体来看,ETF可以提升价格效率与市场接纳度,但也可能在紧张时期放大全球金融市场的系统性风险。

技术创新带来的新型ETP与可组合性

区块链不仅催生了跟踪加密货币的ETP,也为全新产品形态提供土壤。

– 代币化ETF(Tokenized ETFs):将ETF份额以代币形式发行并在链上交易,实现全天候、跨境交易与更细粒度的分割。代币化提高了全球投资者的可达性,但需要在托管、KYC/AML与跨链清算上完善制度。

– 链上指数与自动化再平衡:通过链上或acles获取价格数据,智能合约自动执行再平衡逻辑,降低运营成本,但对价格预言机(oracle)依赖引入外部风险。

– 与DeFi的结合:ETP份额可在去中心化交易平台上作为流动性提供或抵押物,形成新的收益来源(如借贷利差、流动性挖矿),但同时将传统产品暴露于智能合约风险与DeFi市场波动。

这些创新可能重塑资产管理业的收益模型:从纯管理费转向管理+协议手续费、但也要求更强的技术与合规能力。

监管、合规与法律风险

加密ETP的扩张伴随监管框架的快速演进与分化。

– 监管碎片化:不同司法区对加密资产的分类(证券、商品或货币)不一,导致跨境分销与托管复杂度上升。部分国家推出专门法规(例如在欧盟层面出现对加密资产的统一规则),而另一些国家仍处于审慎或限制态度。

– 投资者保护与信息披露:对ETP的估值方法、托管证明、审计与申购赎回机制提出更高要求。透明且可审计的链上持仓证明,有助于满足监管的信息披露需求,但法律上如何界定链上证据的效力仍在发展。

– 税务与会计处理:加密资产的税收识别、基金层面的应税事件以及持有期间的会计处理差异,给资产管理人带来合规成本。

– 反洗钱与制裁合规:链上可追溯性既是优势也是挑战。监管机构要求托管人和交易平台实施有效的KYC/AML流程,并对高风险地址、交易进行监控。

监管趋严的方向意味着合规成本上升,但一旦规则清晰,将为机构资本进入提供更安全的通道。

主要风险类型与应对路径

– 技术风险:智能合约漏洞、预言机篡改、私钥丢失。应对措施包括多重签名、MPC、定期审计与保险安排。

– 操作与对手风险:托管人或授权参与者违约导致的流动性中断。应对路径是多托管、多AP机制及压力测试。

– 市场与流动性风险:极端波动导致追偿与赎回冲击。产品设计上可设置流动性缓冲、禁止高杠杆或采用分级份额结构。

– 法律与合规风险:跨境合规差异和监管突变。策略是构建合规优先的发行与分销网络,并与监管机构保持持续沟通。

面向不同主体的策略建议

– 投资者:将加密ETP视为资产配置的一部分,并根据波动性与相关性设置头寸规模;关注产品的托管安排、审计与追踪误差。

– 资产管理人:在产品设计上优先解决托管与清算问题,采用透明的风险披露与链上证明机制;探索代币化产品以拓展夜间与跨境交易能力。

– 交易所与做市商:建立与托管服务商的紧密协作,制定危机下的流动性释放机制,并在上市审核上强化技术与合规审查。

– 监管者:推动跨境协调、明确资产分类标准和税务处理,同时设计包含技术审计在内的合规框架,平衡创新与投资者保护。

未来情景与结论

短期内,加密ETP将继续吸引大量机构与零售资本,推动市场成熟与波动性短期改善。中长期则可能出现两条并行路径:一种是以受监管的托管与集中清算为基础的“机构化”道路,ETF等产品成为主流;另一种是基于链上原生工具与DeFi生态的“去中心化”路径,带来更高的可组合性和创新速度。央行数字货币(CBDC)、全球监管一致性和保险市场的发展,将显著影响哪个路径占优。

结论性陈述:区块链与加密货币对ETPs的影响是系统性且不可逆的——它既提供了降低成本、提高流动性与创新空间,也带来了新的技术、合规与系统性风险。面向未来,稳健的技术架构、透明的治理与积极的监管对话将决定这场变革能否把金融市场推向更高效、更包容的下一阶段。

資料來源:

[2] libertystreeteconomics.newyorkfed.org

Powered By YOHO AI