SEC Open to Tokenization Talks

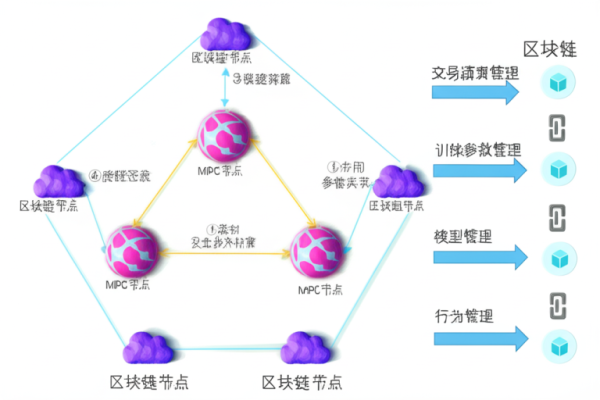

引言 近年来,资产代币化从概念走向实践,正吸引监管机构、交易所、金融机构以及科技公司的广泛关注。美国证券交易委员会(SEC)多位委员公开表示愿意与有意推进代币化的企业合作,探索监管豁免和合规路径。纳斯达克提出在其市场上并列交易代币化证券的规则变更建议,SEC与商品期货交易委员会(CFTC)也在寻求更紧密的监管协调。本文基于现有政策信号与市场趋势,对美国代币化进程进行系统分析,评估机遇与挑战,并提出面向企业与监管的可操作性建议。 监管态度的演进与现实含义 过去几年,SEC对数字资产的态度整体趋于审慎,有时表现为强硬执法;但监管话语正在逐步调整,从简单的打击走向在监管框架内引导创新。委员层面表态愿意与市场参与者合作并提供合适豁免,显示监管思路由“全部否定”转向“有条件接纳”。这一变化带来两层现实含义: – 对企业而言,监管风险由“模糊的高风险”转为“可以通过合规路径降低”的可管理风险,但前提是主动寻求监管沟通与合规设计。 – 对市场基础设施而言,现有清算、登记和转让机制需要与分布式账本技术对接,规则制定者将强调权益等同、识别编号(如CUSIP/ISIN)与信息披露的一致性。 SEC与CFTC协调的加强也意味着跨产品边界的监管配合将是常态,特别是在涉及衍生品、托管与跨链互操作的场景。 纳斯达克与市场基础设施的推动效应 纳斯达克提出将代币化股票与传统证券并列交易的设想,提出代币必须赋予与传统证券同等权利并匹配识别编号,这具有重要的制度意义: – 同权同号原则有助于避免法律地位混淆,增强投资者信心; – 交易所作为规则制定者与执行者,可以通过上市与交易规则规范代币化产品的发行、信息披露与合规要求; – 若交易基础设施能够实现代币与传统证券的跨系统清算对接,则可显著提升结算效率并降低对手风险。 不过,要实现上述目标,需解决登记代理(transfer agent)与托管机构的角色定位、数字资产保管标准以及智能合约法律可执行性问题。 代币化的技术优势与市场机遇 资产代币化通过区块链将传统证券数字化,可带来多项优势: – 结算周期大幅缩短,理论上实现实时或近实时交割,减少资金占用与对手风险; – 支持资产细分与碎片化,降低投资门槛,扩大投资者群体,促进长期持有与次级市场流动性; – 交易、持仓与合规审计在链上留痕,提升透明度并便于监管检查; – 可编程性资产(例如配息自动分发、投票权自动统计)为治理模式带来创新。 这些优势在私募市场、不动产、艺术品、基础设施项目及某些上市公司股份的流动化场景尤为明显。 合规、法律与技术挑战 代币化的落地并非一帆风顺,核心挑战集中在合规与技术融合层面: – 法律所有权与账面记录的二元性:区块链上的所有者记录能否在传统法律框架下等同于公司股东名册,是法律适配的关键; – 托管与私钥管理风险:私钥丢失、被盗或托管机构违约均可能导致实际权益损失;监管可能要求受监管托管机构或明确的信托安排; – 智能合约安全性:合约漏洞可能引发系统性损失,需采用严格的审计与治理机制; – 跨链互操作与监管可见性:不同区块链之间的资产转移若欠缺可审计路径,增加监管与合规复杂性; – 市场操纵与内幕交易风险:24/7交易与匿名特性可能使操纵行为更难识别,需技术与规则并行的治理工具; – 税务与会计处理:分红、回购、持有期间事件的会计处理与税务申报需要在链上与链下数据间建立对接机制。 任何忽视上述问题的代币化尝试,都可能因法律纠纷或安全事件而被监管收紧。 企业应对策略与实践建议 面对监管态势与市场机会,企业在推进代币化时应采取分层、谨慎但积极的策略: – 提前与监管沟通:在设计产品前与SEC工作人员进行实质性对话,探讨适用豁免与合规路径; – 采用合规优先的技术架构:选择支持权限管理、审计日志与可追溯性的区块链平台,优先使用受监管托管与合规钱包方案; – 标准化与互认:与交易所、登记机构合作,确保代币与传统证券在权利、识别编号与信息披露上实现一致性; – 披露与投资者保护机制:在招股说明书或产品说明中清晰说明代币风险、治理规则以及突发事件应对方案;…